食材原価の“真の見える化” 福しんに学ぶ原価管理と現場連携

- 食材原価分析にかかる多大な労力

- 利益に直結するアクションの実行

株式会社福しん 代表取締役 高橋 順様

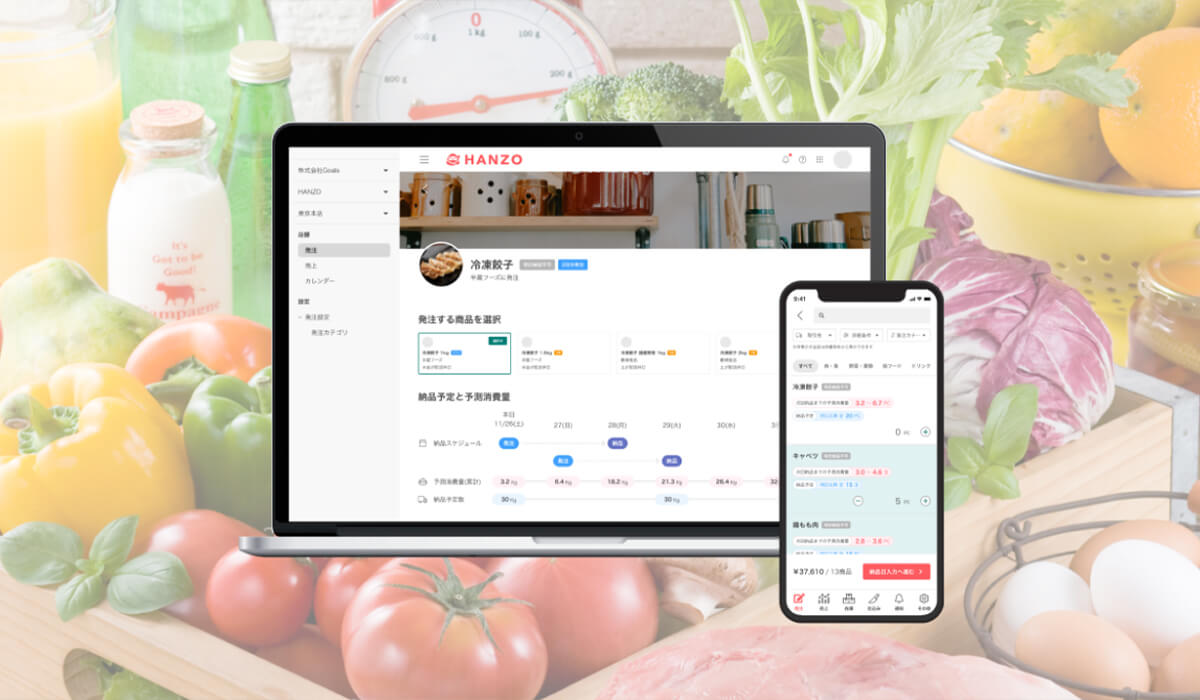

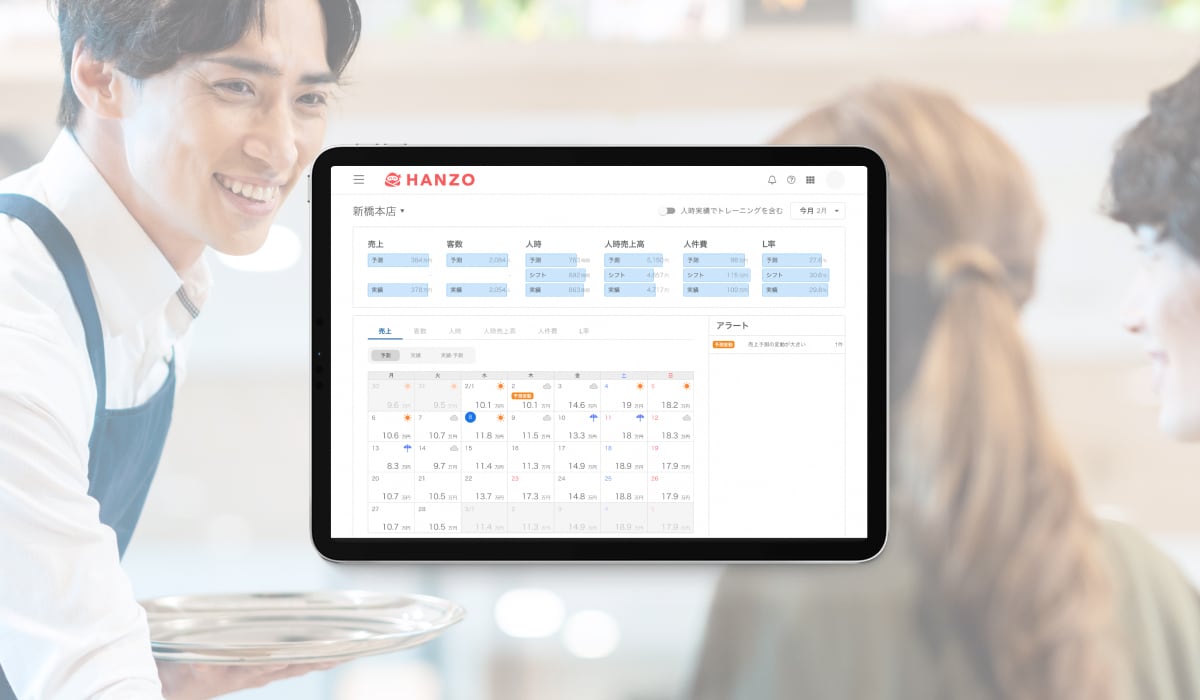

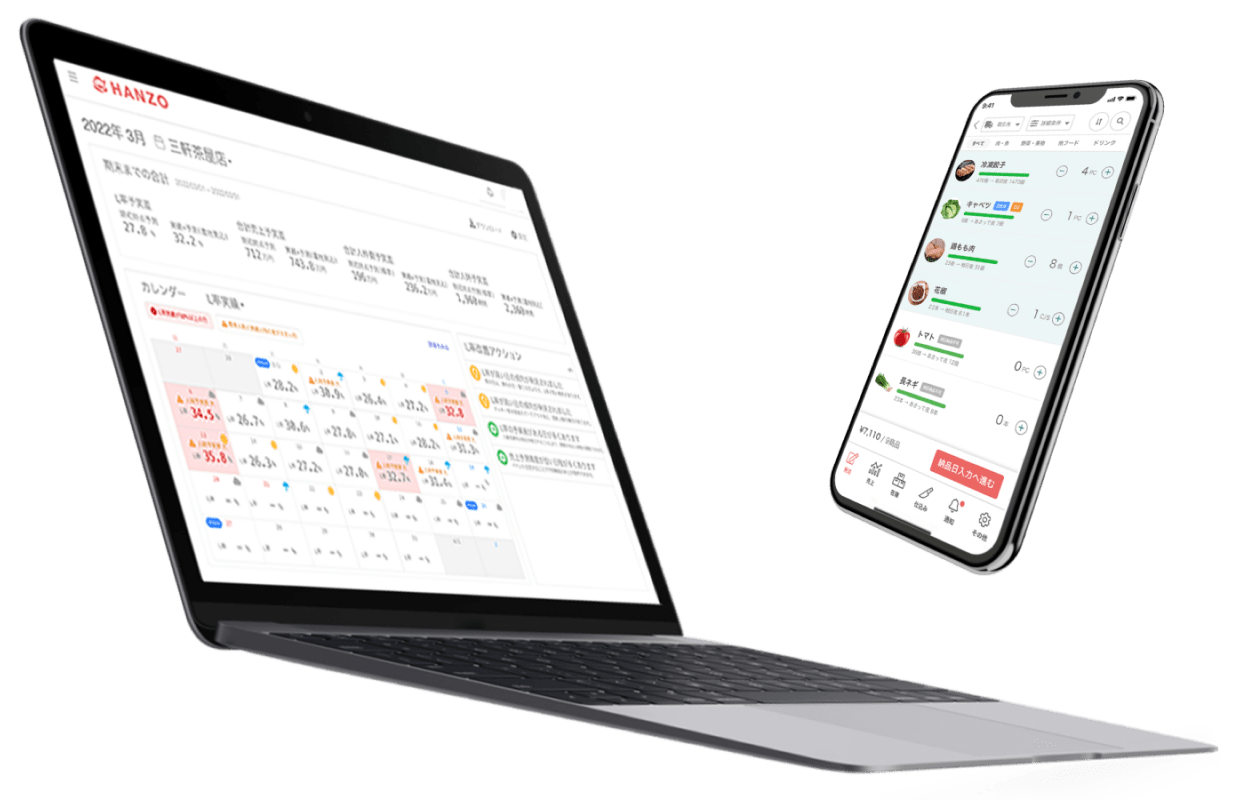

- サービスHANZO 自動発注 | HANZO 原価分析

- 課題業務効率化 | コスト削減 | サービス向上

- 業態ラーメン

- 店舗数21〜50

目次

イントロダクション

近年、飲食業界を悩ませ続けている「食材の原価高騰」。仕入れ価格が大幅に上昇し、対応に追われている企業も少なくありません。

そんななか、30店舗を展開するラーメンチェーンの「福しん」では、2022年1月より「HANZO 自動発注」を全店で利用いただき、発注についてはAIが代行しておりますが、今回新たに食材の原価差異を可視化する「HANZO 原価分析」の導入をしていただきました。

「HANZO」シリーズを活用した精度の高い原価分析とオペレーション改善に向けたDXに取り組まれています。

今回は、福しんの食材管理の実態や現場とのコミュニケーションについて、株式会社福しん 代表取締役 高橋 順様と株式会社Goals 代表取締役COO 渡邉 真啓との対談でお伺いしました内容をご紹介します。

※2025年7月時点の情報です。

写真右:株式会社Goals 代表取締役COO 渡邉 真啓

お米の値上げ、大変どころじゃないです。

渡邉:食材原価の高騰が近年話題に上がっています。飲食店のみなさまも大変かと思いますが、福しん様の場合は、メニューも豊富なので食材の種類も多いですし、自社工場(セントラルキッチン)での製造分も含めて、この1、2年でどのような状況なんでしょうか?

高橋社長:もう大変どころじゃないですね(笑)。

まず高騰が顕著に現れているのは「お米」です。昨年からみて2倍、2年前からだと2.5倍に跳ね上がっています。

過去でいうと「5%値上げ」「10%値上げ」のように段階的に仕入れ先との交渉をしていましたが、お米はいきなり「180%値上げ」が当然のように言い渡されるような怖い世界です。福しんはお米を利用したメニューも多いですし、仕入れ先がたくさんあるわけでもない。高くてもいいからかき集めないと、と昨年の後半から対応が大変になっています。

“安くておいしい”を守る、福しんの軸

渡邉:他の食材も上がっているとは思うのですが、福しん様のメニューは消費者からすると「お手頃価格」。私もお店に昔から通っていますが、とにかく品質が高いと感じます。この値段で、この品質を維持できるのは相当な経営努力があるかと思いますが、それでも値上げをしなければならない状況で、どのように判断なさってるんですか?

高橋社長:福しんは「相場を見て安いか高いか」の判断を基準にしています。原価率だけではなく、商品全体のバランスを取りながらの調整ですね。例えばお米が中心のチャーハンも世の中の価格と比べたり、粗利が減っても他のメニューとバランスが取れるならそれでいこうとか。「安くておいしいね」って言ってもらえる価格を目指すための努力は惜しみません。ただこの検討を進めるにも、経営を続けていくために根底には原価をきちんと把握することは絶対に重要です。

社長自らの分析の限界から「HANZO 原価分析」の活用

渡邉:今後も当然売上を上げる取り組みはされると思いますが、商品開発や売上向上施策を考えていくにあたって、根底にあるのは原価のコントロールかと思います。かねてより「HANZO 自動発注」の導入もしていただいている中で、高橋社長は元々「食材の原価の分析」は社長自ら取り組まれていましたよね?

高橋社長:原価の安定は商品の品質の安定、と考えています。それ以外にも、食材に対する不正などの感知にも有効なので、食材の原価や使用量の把握は大事だと思っています。

ただ品目数も多いので、主要な食材5品目だけでも何日・何時間も分析にかかります。手作業で表計算ソフトを利用してましたが、細かくは見切れないし共有もしづらい、店舗ごとにみて食材ベースで見れないとか。追加の商品とかはもう面倒だなぁと思っていました(笑)。ただ範囲を広げると今度は精度が落ちる。その狭間にいましたね。

渡邉:高橋社長には今回提供を開始した「HANZO 原価分析」のサービスの構想からお世話になって、一緒に作り上げていただきました。ご利用もいただいて、今いかがですか?

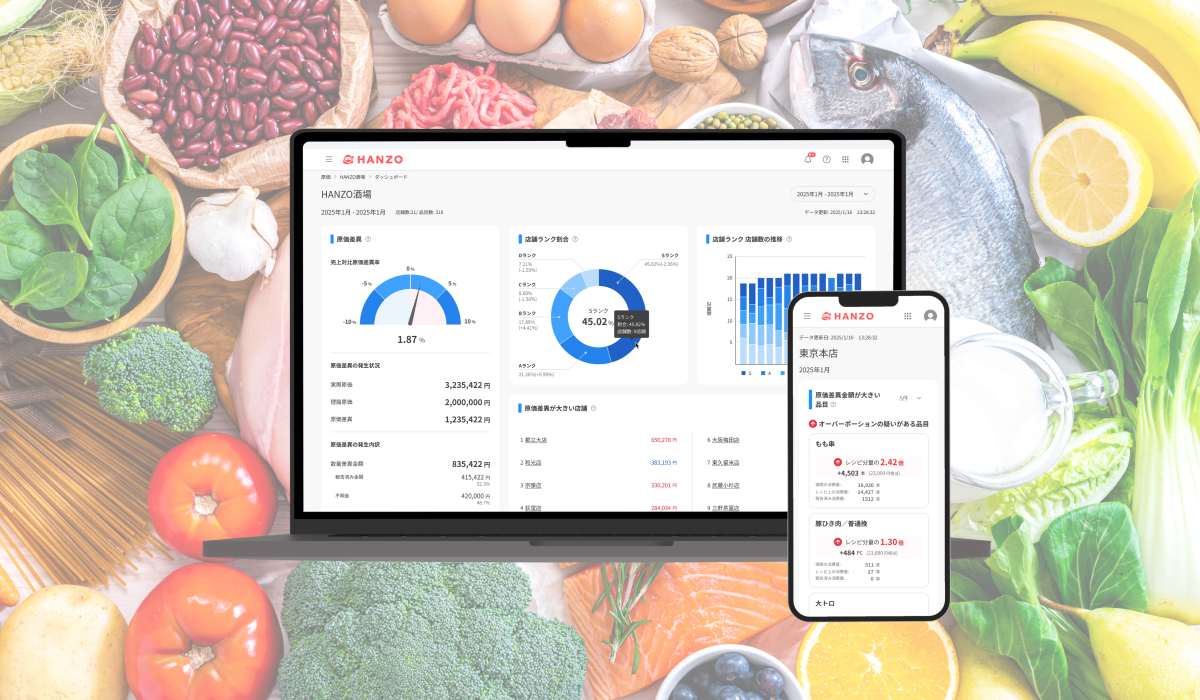

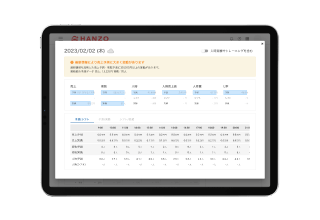

高橋社長:2つの意味で「見えるようになった」と言えます。

まず「誰でも見れるようになった」こと。今までは一生懸命作った表やグラフは人により読み取れない人もいました。それが今は共通のプラットフォームでオンラインで会話できます。

もう1つは、「今まで見る気にならなかったところまで見えるようになった」。少し語弊がありますが、やはり使用量のかなり少ない食材や金額的にもインパクトがないだろうと思っていた食材までフォローできるようになりました。

渡邉:その細かく見えたところで意外に…って驚く食材はありましたか?

高橋社長:ありました!これはずれないだろうと予想していたものがずれていたり、意外とマイナスになっているもの(使用量が少ない)があって。

細かくは納入規格が150gだとすると150〜155gの間だったりして、実質の上振れがあるので、数字としてはマイナスになっていたり。販売数が多いとその上振れの積み重ねが影響しますね。

渡邉:店舗のみなさまにも見れる画面についてはいかがですか?

高橋社長:原価に対する意識向上にはいいですよね。原価分析を見て、自動発注の量を確認するという流れができると思いますし。

まだ使い始めたばかりで、どのくらいの変化になっているかは未知数ですが、指導のしやすさ、明確に気を付けるべき食材が明らかです。店舗向けのコメント機能はエリアマネージャーが活用できているように感じています。

渡邉:何か活用で意識されていることはあるんですか?

高橋社長:まず「森を見るには、木を見る」ことにして、全体像でまるっとみるのではなく、食材ごとに金額を見る、数量を見るものでわけて、軸を決めてずれの要因を枝葉を見ながら分析します。店舗の従業員の動き方や使い方を想像しながら原因分析をしていくのも大事です。

調味料の減り方に、“性格”がでる

渡邉:数字の大きさ、PL的に損しているもの、など色々軸もあるかと思いますが、原価改善における社内体制は?

高橋社長:福しんはそんなに売れ筋に差異が少ないので、打ち手の検討や取り組み食材は本部でも確認しつつエリアマネージャーに任せる形にしています。

渡邉:何かすでに対策されているものはありますか?

高橋社長:驚いたのは“味噌だれ”という調味料です。粘度が高いため、レードルですくうと上に膨らみがでたり、下にもついていたり。それだけで数値的にはびっくりするくらいの誤差があったので、「すりきり徹底」を対応中です。

あとは“マヨネーズ”。最後まできちんときっちり使い切るのか、ある程度あきらめるのか。店舗の担当者の対応に差がでていましたね。

ただその課題に対して、調味料を使い切りの小袋にするなどは対応コストもかかります。なので一旦は使い切り・すり切りなどを現場で徹底することから始めています。その結果で今後の対策が決められると思います。

渡邉:運用開始から明らかにそれらの食材について数値は下がっていますね。20%〜30%は改善されたのでは?

高橋社長:そうですね。あとやはり全店舗横並びで比較できるので、「こんだけオーバーしてる」って言われてもピンとこないのが、具体的に他の店舗との違いが明確で、一覧のグラフで見せられたら「やばいっ」って思いますよね(笑)。

使わなすぎ・使いすぎから始まって、お客さまに「いつ行っても同じ味」を提供できている店長や従業員を正しく評価できる環境になっていけるのは会社としても大きなメリットです。エリアマネージャーから店長、スタッフへと順に落とし込んで、店長自らで「なぜこうなっているか」「どう直すか」を考えられるようになるのが理想です。

編集後記:原価差異の1%改善が未来を変える

高橋社長のお話から見えてきたのは、現場の意識改革と数字の力が直結する時代。

「原価が見える化される」ことで、行動が変わり、結果が変わる―。

HANZO 原価分析は、その橋渡しとなる存在を目指しています。

Goalsはこれからも、飲食業界の明日を支えるサービスを届けてまいります。